部隊能力、戦法のダメージ計算式と検証してきたので、

今回は部隊戦のダメージ計算式です

1部隊 VS 1部隊の戦闘を想定しています

複数部隊、すなわち包囲効果の影響はそのうち…

実際のところ計算式は複雑なので、

完全に把握する必要はありませんが

仕組みを知っておくと

戦闘前に結果が予測できて便利かもしれません

なお、検証は難易度上級で行いました

部隊戦のダメージ計算式

以下の式でダメージを近似できます

部隊能力1500くらいまでしか試していないので

それを超えると誤差が大きくなると思われます

部隊戦のダメージ計算式

ダメージ = (1 + 0.0000107 × 兵数) × (100 + 0.1×攻防差)^2 /100

兵数 :自軍と敵軍の兵数の合計

攻防差:自軍の攻軍と敵軍の防御の差

^2 :2乗

詳細に入る前に簡単に説明すると…

(1+0.0000107×兵数)

この部分は兵数(戦闘の規模)が多くなると

ダメージも大きくなることを表しています

(100+0.1×攻防差)^2/100

最初の「100」が基本ダメージになります

ここに攻軍と防御の「差」で補正をかけていく形となっています

では、詳細をみていきます

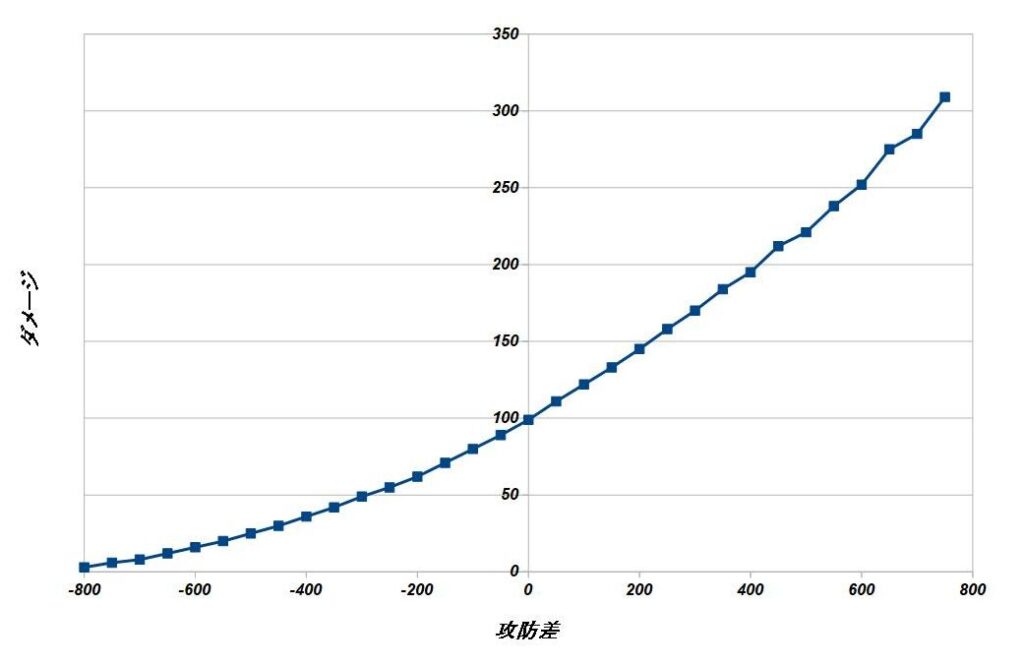

攻防差によるダメージへの影響

14の戦闘において押さえておきたい箇所です

ダメージは攻軍と防御の「比」ではなく、

攻軍と防御の「差」で決定している

先の数式では

(100 + 0.1×攻防差)^2 /100

にあたる部分です

実際にゲーム内で攻防差を変化させ、

ダメージの変化を測定すると

以下のようになりました (合計兵数1000のとき)

| 攻防差 | ダメージ |

| -800 | 3 |

| -750 | 6 |

| -700 | 8 |

| -650 | 12 |

| -600 | 16 |

| -550 | 20 |

| -500 | 25 |

| -450 | 30 |

| -400 | 36 |

| -350 | 42 |

| -300 | 49 |

| -250 | 55 |

| -200 | 62 |

| -150 | 71 |

| -100 | 80 |

| -50 | 89 |

| 0 | 99 |

| 50 | 111 |

| 100 | 122 |

| 150 | 133 |

| 200 | 145 |

| 250 | 158 |

| 300 | 170 |

| 350 | 184 |

| 400 | 195 |

| 450 | 212 |

| 500 | 221 |

| 550 | 238 |

| 600 | 252 |

| 650 | 275 |

| 700 | 285 |

| 750 | 309 |

ここで一番重要なのは

攻防「差」が等しければ、

どれだけ部隊能力が上がっても

同じダメージとなる

※合計兵数が等しい場合

という法則です

(ダメージの揺らぎによる誤差は生じます)

例を挙げると

ケース1

自軍:攻軍防御1500

敵軍:攻軍防御1200

ケース2

自軍:攻軍防御 600

敵軍:攻軍防御 300

この時、攻防差は等しいので同ダメージとなります

これは実際のプレイにおいて

押さえておきたい点で

特に事前に勝敗の予測をする際に役に立ちます

部隊能力を「差」ではなく「比」で見てしまうと

前者の場合、そこまで極端な差にはならない

なんて判断をしてしまうかもしれません

実際は両者ともキルレシオ1:3.5程度の

かなり厳しい戦いになります

さて、その他の特徴としては …

攻軍>防御の状況になるにつれて

ダメージが加速しやすくなり、

逆に防御>攻軍の形になるにつれて

ダメージの減り幅は穏やかになっていきます

それでもゲーム中ではダメージ1連発の状況は頻発しやすいですが…

また、グラフを見ると攻防差が+400以降でいびつな形になっています

これはダメージに揺らぎ(ランダム値?)があることを示しています

実際にプレイすると

同じ攻軍防御に揃えても状況によって

ダメージが多少異なることがあります

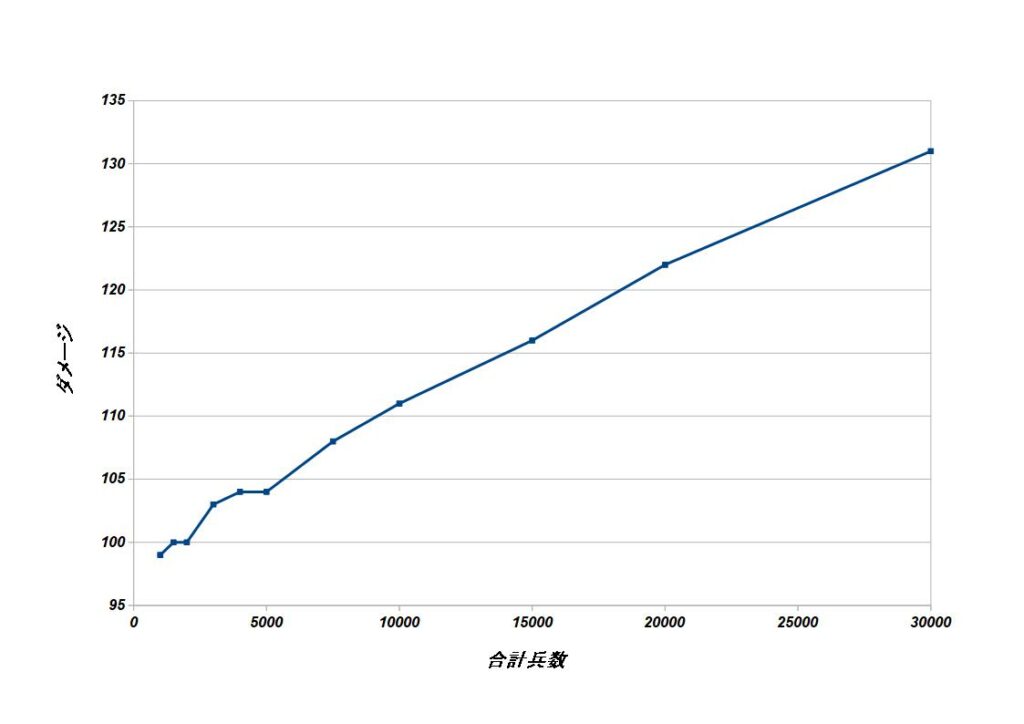

兵数(戦闘の規模)のダメージへの影響

さて、先の部隊攻防差に比べると

こちらはおまけ程度の補正になっています

最初に簡単に触れた通り

合計兵数(戦闘の規模)が大きくなるほど

ダメージが大きくなっていきます

ダメージが大きくなるだけで

兵数が少ない方が不利になる…という訳では無いです

ダメージ算出に関わるのは「合計」兵数で

例えば

ケース1

部隊1 5000人

部隊2 5000人

ケース2

部隊1 500人

部隊2 9500人

どちらのケースでも攻防差が等しければ

同じダメージとなります

実際にゲーム内で合計兵数によるダメージへの影響を測定すると、

以下のようになりました (攻防差0の時)

| 合計兵数 | ダメージ | 倍率 |

| 200 | 96 | 1.00 |

| 1000 | 99 | 1.00 |

| 1500 | 100 | 1.01 |

| 2000 | 100 | 1.01 |

| 3000 | 103 | 1.04 |

| 4000 | 104 | 1.05 |

| 5000 | 104 | 1.05 |

| 7500 | 108 | 1.09 |

| 10000 | 111 | 1.12 |

| 15000 | 116 | 1.17 |

| 20000 | 122 | 1.23 |

| 30000 | 131 | 1.32 |

※

表の倍率は、ほぼ補正の掛かっていない

合計兵数200の時を1.0倍としています

先ほどの攻防差のグラフと同様に

ダメージの揺らぎが発生していますが

概ね直線的な関係…

すなわち、

兵数が多くなるほど

ダメージが大きくなるという関係になります

さて、この結果をダメージ計算式に落とし込むと

1+0.0000107×兵数

という式になります

合計兵数が1000人増えるごとに

ダメージ倍率が1.07%ずつ増加する

って形ですね

合計兵数30000人で200人時の1.32倍程度、

補正は両軍にかかって不利になることは無いので

実際のプレイではあまり気にしなくても問題ないです

なお、これは実験から導き出した式なので

厳密には異なるところはあると思います

付録1:攻防差によるキルレシオの変化

せっかくなので、

部隊攻防差に応じたキルレシオの表を作ってみました

※キルレシオ:こちらが1人やられる際に何人倒せるか

ただし、魚鱗以外の陣形では

攻軍と防御が等しくないので、

ここでは魚鱗陣形のみを扱います

(厳密には魚鱗でも防御が1だけ上)

例

攻防差150なら

部隊1:攻軍防御500

部隊2:攻軍防御650

といった形です

仮に攻軍防御が

部隊1:500→1000

部隊2:650→1150

という形になっても、

キルレシオはほぼ同じになります

| 攻防差 | キルレシオ |

| 50 | 1:1.2 |

| 100 | 1:1.5 |

| 150 | 1:1.9 |

| 200 | 1:2.3 |

| 250 | 1:2.9 |

| 300 | 1:3.5 |

| 350 | 1:4.4 |

| 400 | 1:5.4 |

| 450 | 1:7.1 |

| 500 | 1:8.8 |

| 550 | 1:11.9 |

| 600 | 1:15.8 |

| 650 | 1:22.9 |

| 700 | 1:35.6 |

| 750 | 1:51.5 |

前述の通り、ダメージには揺らぎがありますので

再現しようとすると多少結果が変わります

付録2:部隊戦闘のバランスについて所感

最後に三国志14のダメージ計算式について

思うところを…

三国志14の戦闘は圧勝や惨敗など

極端な結果になりやすく、

個人的にはちょっと残念な要素です

これは、

慣れたプレイヤーが親愛やバフなどを盛り込む、

高難易度CPU勢力の地域隣接効果が非常に高いため、

部隊能力が高くなりやすく

一方で、ダメージ計算式では

攻防差200程度という比較的小さい部隊能力差でも

充分なダメージ差になるという

バランスになっているのが原因だと思います

小さい部隊能力差を想定して、

ダメージ計算式が作られているのに

想定を超えて部隊能力が高くなりすぎたため、

大味な戦闘になってしまった…

一番弊害を受けているのが

超級以降のCPU勢力同士の戦い

地域隣接効果を受けやすい防御側と

基本的にあまり受けられない攻城側で

部隊能力が違いすぎてしまうため、

一方的になってしまうことが多い

超級以降の難易度では

ダメージ計算式の方が対応しきれなかった感があります

超級以降の難易度は後出しなので

仕方がない面はありますが少し残念です

歴史ゲームの戦国策、ときどき他ゲー

歴史ゲームの戦国策、ときどき他ゲー